運送業を始めるには、国土交通省の「許可」や「登録」を受ける必要があります。

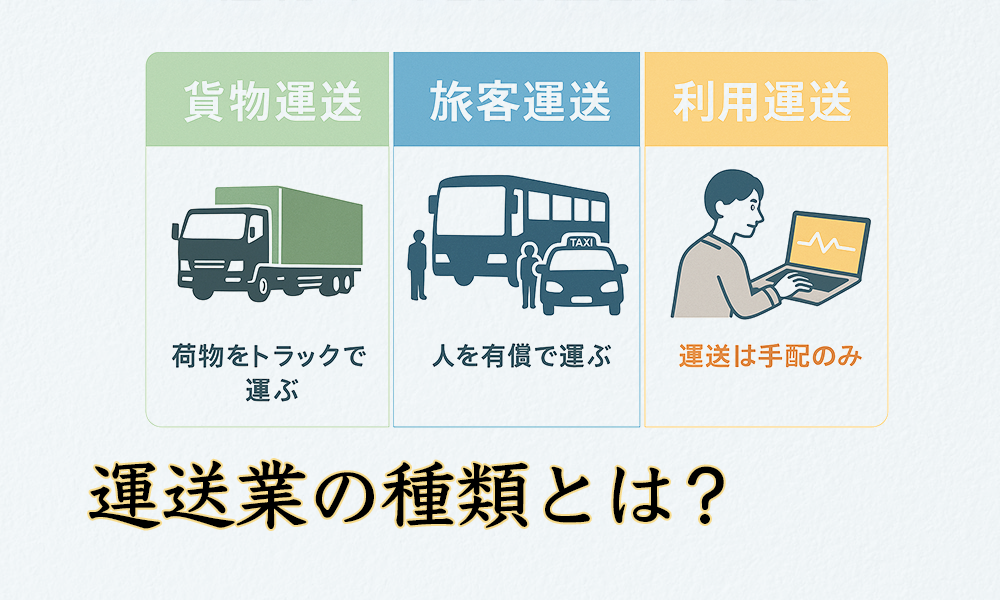

しかし一口に「運送業」といっても、その内容や目的によって必要な許可の種類が異なります。

この記事では、貨物運送業・旅客運送業・利用運送業の3つの主要な許可について、分かりやすく解説します。

運送業とは?まず知っておきたい定義

運送業とは、人や物を他人の需要に応じて有償で運ぶ事業のことを指します。

したがって、「自分の会社の荷物を運ぶ」「自分の会社の従業員を送迎する」「他人の荷物を無償で運ぶ」などは、運送業には当たらず、『運送業許可を取得しなくても構わない』ということになります。

事業として行う(他人の需要に有償で応える)場合には、道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づいて、国の許可や登録を受ける必要があります。

貨物運送事業

貨物運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業のことをいいます。

貨物運送事業は、「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物利用運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の4つに分類されます。

それぞれの特徴を解説していきます。

一般貨物自動車運送事業

不特定多数の荷主から依頼を受けて、トラックなどで荷物を運ぶ事業です。

大型トラックでの長距離の輸送から宅配事業に至るまで、トラック(軽自動車や三輪以外の車両)を用いた運送事業がこれに当たります。

一般貨物自動車運送事業を行うためには、国土交通大臣の許可を取得する必要があります。

自社でトラックを保有し、他社からの依頼に応じて荷物を運送する事業が該当します。

特定貨物自動車運送事業

「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。

特定貨物自動車運送事業は、荷主が特定の1社に限定されているので、その1社から多くの依頼がないと事業としては成立しません。

特定貨物自動車運送事業は、メーカーや商社の配送を担当する系列会社がほとんどです。

一般の運送会社が取得する運送業許可ではありません。

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及 び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。

軽自動車または125cc以上のバイクを使用して運送業を行う場合に、貨物軽自動車運送事業の届出を行う必要があります。

一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業は許可制ですが、貨物軽自動車運送事業は届出制となり、事業開始のハードルは他の貨物運送事業に比べて低くなります。

ただし、2025年4月より、貨物軽自動車運送事業において、安全管理者選任制度が導入され、それ以前とは開業の要件が変わっています。

貨物軽自動車運送事業の安全管理者選任制度には以下の記事で詳しく解説しています。

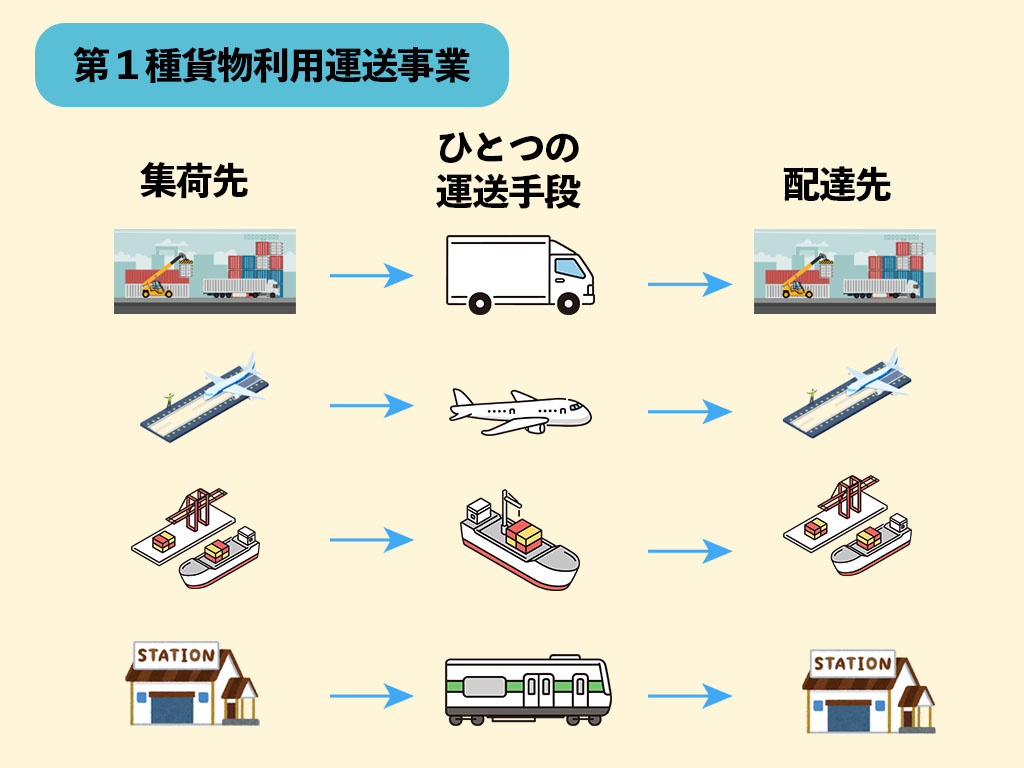

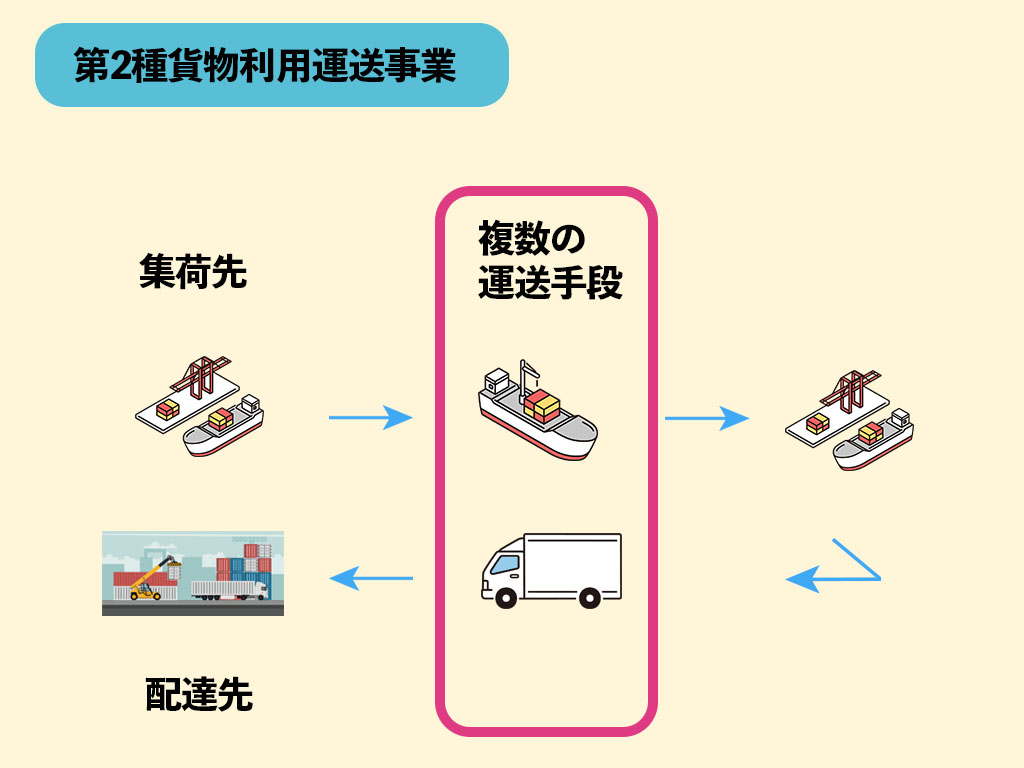

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、自らはトラックなどの車両を保有せず、他の運送事業者を手配して貨物を輸送させる事業形態のことを指します。

いわゆる「水屋」とも呼ばれ、実運送を行わずに運送の手配や管理を行う役割を担います。

つまり、自社でトラックなどの運送手段を持たずに荷主から荷物を預かり、外注で運送会社を使って荷物を運ぶという業態となります。

貨物利用運送事業には、運送手段が1種類のみの第1種貨物利用運送事業と運送手段が複数の第2種貨物利用運送事業があります。

第1種貨物利用運送事業は登録制、第2種貨物利用運送事業は許可制となっています。

貨物利用運送事業については以下の記事で詳しく解説しています。

旅客運送事業

旅客自動車運送事業は、他人の需要に応じて有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことをいいます。

道路運送法で規定されており、事業を経営するには国土交通大臣の許可が必要です。

代表的な例としては、観光バスやタクシー業などがあります。

旅客運送自動車運送事業には、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業があります。

さらに、一般旅客自動車運送事業は「一般乗用旅客自動車運送事業」「一般貸切旅客自動車運送事業」「一般乗合旅客自動車運送事業」に分かれます。

一般乗用旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業は、一般の顧客を乗せて目的地まで送るサービスを提供する事業で、タクシーやハイヤーが該当します。

タクシー業とハイヤー業の違いは、”流し営業”ができるかどうかにあります。

ハイヤーは営業所を拠点に完全予約制で営業を行うのに対し、タクシーは街中で乗客を拾う”流し営業”を行うことが可能です。ハイヤーは流し営業を行うことはできません。

一般貸切旅客自動車運送事業

観光バスなど、貸切で運行するタイプの事業形態で、乗車定員11人以上のバスを1つの契約で貸し切って旅客を運送する事業をのことです。

修学旅行の貸切バスや旅行会社のツアーバスなどがこの事業に該当します。

一般乗合旅客自動車運送事業

一般乗合旅客自動車運送事業とは、いわゆる路線バスや乗合タクシー等のことで、個々の旅客の依頼に応じて運賃を収受し、自動車で乗合旅客を運送する事業をいいます。

乗車定員10人以下の自動車を貸し切って、お客様を目的地まで運ぶ事業のことです。

特定旅客自動車運送事業

特定旅客自動車運送事業とは、特定の顧客の需要に応じ、一定範囲の人を決まった場所まで運送する事業のことです。

工場の送迎バスや、学校の登下校の送迎バスなどがこれに当たります。

運送業の許可を取得する際の注意点

運送業許可を取得するには、以下のような要件があります

- 車両や施設の確保(営業所・車庫など)

- 運行管理者や整備管理者の選任

- 適正な資金力(一定額以上の自己資金)

- 安全性や法令遵守体制の整備

一般貸切旅客自動車運送事業は許可の更新制が導入されており、一般貨物自動車運送事業においても、許可更新制の実施が見込まれています。

貨物運送業・旅客運送業・利用運送業のしれぞれにおいて、許可や登録の要件は変わってきますので、新規許可の取得や許可の更新の際には、行政書士などの専門家に相談されることをおすすめ致します。

まとめ

運送業を始めるには、事業内容に合った正しい許可の取得が不可欠です。

| 種類 | 主な内容 | 許可・登録 | 主な業種例 |

|---|---|---|---|

| 貨物運送業 | 荷物を運ぶ | 許可 | トラック運送業 |

| 旅客運送業 | 人を運ぶ | 許可 | バス・タクシー |

| 利用運送業 | 運送を手配 | 登録(または許可) | フォワーダー・物流業者 |

事業形態に応じて、必要な手続きや基準が異なりますので、行政書士などの専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。

運送業の許認可申請は、プロにお任せください

複雑な申請手続きも、行政書士が丁寧にサポートします

一般貨物自動車運送事業、利用運送事業、貨物軽自動車運送事業など、運送業を始めるには許認可が必要です。しかし、その申請には多くの書類作成や、厳格な要件の確認が必要となり、初めての方にとっては大きな負担となることも。

当事務所では、運送業許可に精通した行政書士が、新規許可の取得から変更届出・更新手続きまで、すべてを一括でサポート。お客様の事業がスムーズにスタートできるよう、親身になって対応いたします。

📞 初回相談無料!

まずはお気軽にお問い合わせください。

📍 対応エリア:大阪府

地元運送業者様のサポート実績も多数ございます。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。