「利用運送事業を始めたいけれど、何から手を付ければいいのか分からない」「許可は必要?どこに申請するの?」

このようなお悩みをお持ちの方に向けて、本記事では行政書士が「利用運送事業の始め方」と「必要な許可の取得方法」をわかりやすく解説します。

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、自らトラックなどの車両を持たず、他の運送事業者を手配して荷物を運ばせる事業のことです。

たとえば、荷主から運送の依頼を受けて、実際の輸送は別の運送会社に委託し、その取引全体を請け負う形です。

貨物自動車運送事業法第2条では、以下のように定義されています

「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう

つまり、自社でトラックなどの運送手段を持たずに荷主から荷物を預かり、外注で運送会社を使って荷物を運ぶという業態となります。

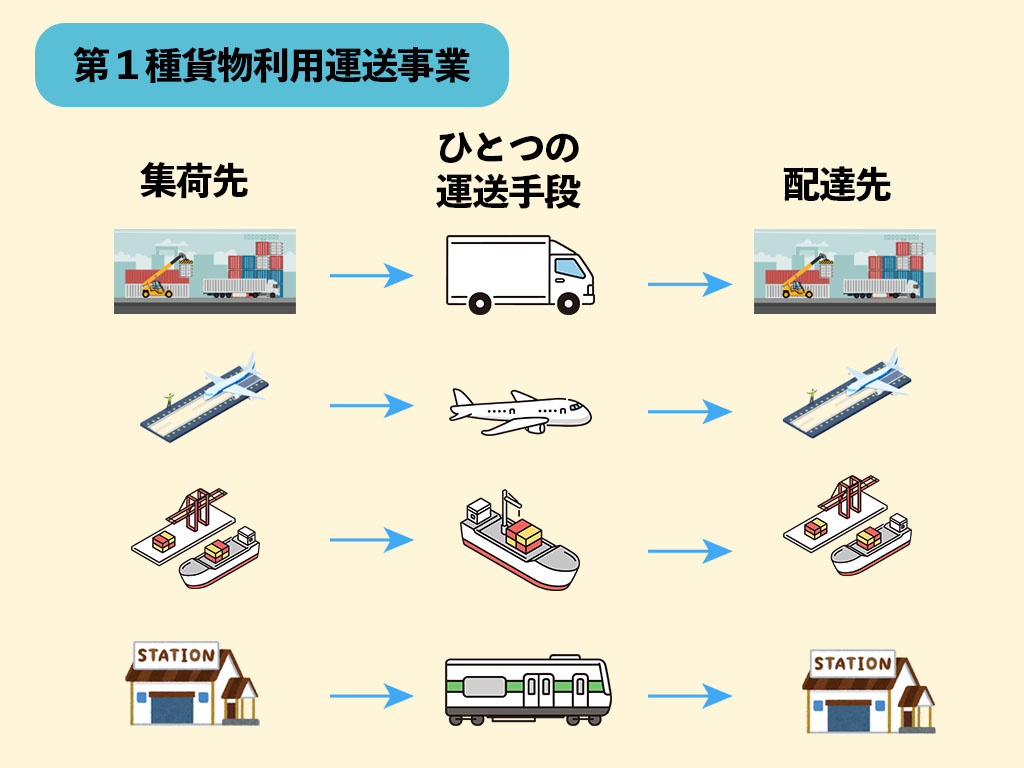

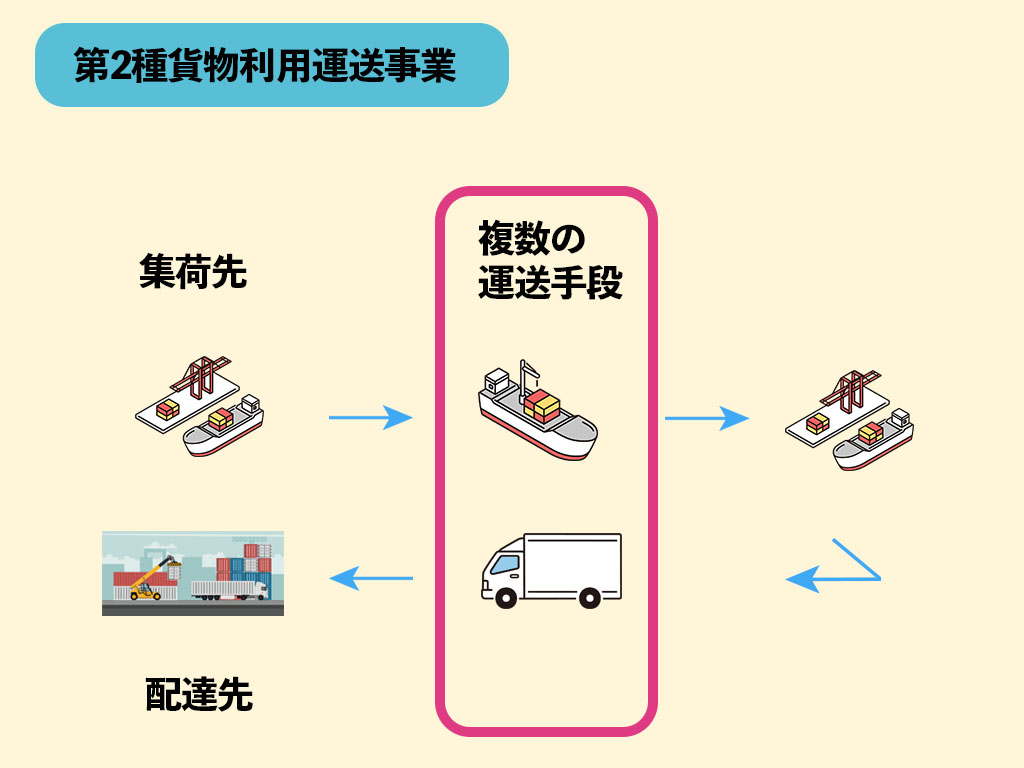

貨物利用運送事業には、運送手段が1種類のみの第1種貨物利用運送事業と運送手段が複数の第2種貨物利用運送事業があります。

貨物利用運送事業と一般貨物自動車運送事業との違い

| 項目 | 第1種貨物利用運送事業 | 一般貨物自動車運送事業 |

|---|---|---|

| 車両 | 自社で持たない | 自社で保有する |

| 運送手段 | 他社に委託 | 自社で輸送 |

| 始めるためには | 国土交通大臣の行う登録が必要 | 国土交通大臣の許可が必要 |

第一種貨物利用運送事業の要件

第2種貨物利用運送は、輸送手段が2種類以上(例:船とトラック・鉄道とトラック)であり、第1種貨物利用運送の登録制とは異なり、許可制になります。

トラックのみを使用した貨物利用運送を行う場合、第1種貨物利用運送の登録が必要となります。

今回は、第1種貨物利用運送の要件について解説します。

- 業務遂行に必要な施設

- 財産的基礎

- 経営主体

業務遂行に必要な施設

業務遂行に必要な施設には、「営業所」や「店舗」、「保管施設」などがあります。

これらの施設には使用権限があることが必要となります。

また、営業所や店舗、保管施設の場所が都市計画法などの関係法令に抵触していないことも必要となります。

賃貸の場合、使用目的が「事務所」などになっている必要があり、「事務所」などになっていない場合は別途使用承諾書が必要となります。

財産的基礎

資産額が300万円以上であることが必要となります。

資産額とは、資産から負債を引いた額を指します。法人の場合は「貸借対照表上の純資産部の合計金額」、個人の場合は「資産調書(預金など)」で財産を示します。

経営主体

貨物利用運送事業を始めるためには以下の欠格要件に該当しないことが必要となります。

-

欠格事由

- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

- 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

- 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

- 法人である場合、その役員が上記一から三の項目に該当する者

- 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの

- 日本国籍を有しない者

- 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

- 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

- 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

登録申請手続きの流れ

地方運輸局または行政書士に相談して、要件や必要書類を確認します。

申請は管轄の運輸支局に行います。

標準処理期間は2ヶ月から3ヶ月です。

登録免許税は全国一律9万円となっています。

登録後30日以内に登録免許税の納付が必要となります。

主たる事務所とその他の営業所に、以下の事項を公衆に見やすいように掲示しなければなりません。

- 第一種貨物利用運送事業者である旨

- 利用運送機関の種類

- 運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る)

- 利用運送約款

- 利用運送の区域または区間

- 業務の範囲

登録申請に必要な書類

第1種貨物利用運送の登録には以下の書類を用意する必要があります。

- 登録申請書

- 事業計画書

- 宣誓書

- 運送委託契約書のコピー

- 保管施設の図面(保管施設を有する場合)

- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書

- 会社の定款または寄附行為のコピー

- 法人謄本

- 最近の事業年度における貸借対照表

- 役員または社員の名簿

- 役員または社員の履歴書

- 定款または寄附行為の謄本

- 発起人、社員または設立者の名簿および履歴書

- 株式会社の場合、株式の引受け状況および見込みを記載した書類

- 財産に関する調書

- 戸籍抄本

- 履歴書

まとめ|利用運送事業を始めるなら、まずは専門家に相談を

利用運送事業は、比較的低リスクで参入できる魅力的なビジネスモデルですが、許可を取得するには一定の準備と知識が必要です。

貨物利用運送事業は登録制であり、許可制である一般貨物自動車運送事業と比べると要件は難しくありません。

しかし、必要となる書類や土地や建物の要件などは少なくありません。

「何から始めていいかわからない」「時間をかけずに確実に許可を取りたい」という方には、行政書士のサポートが大きな助けとなります。

不安な方は、専門家のサポートを受ける事をご検討ください。

【無料相談受付中】利用運送事業を始めたい方へ

複雑な申請手続きも、行政書士が丁寧にサポートします

勝浦行政書士事務所では、貨物利用運送事業の登録申請代行を行なっております。

利用運送事業の許可申請は、法的要件や提出書類が多く、個人での対応は難航しがちです。行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。

- 要件適合の事前チェック

- 書類作成と提出の代行

- 運輸局との対応や補足説明の代行

- 審査中のフォローアップ

大阪府内であれば出張料金無料です。

貨物利用運送事業の登録申請サポートは、当事務所にお任せください。

📞 初回相談無料!

まずはお気軽にお問い合わせください。