一般貨物自動車運送事業を開始するためには、国土交通省の許可を得る必要があります。

この許可を受けるためには、いくつかの重要な施設・人員・資金などの「事業用要件」を満たすことが求められますが、その中でも「営業所」の設置に関する要件は特に注意すべきポイントです。

この記事では、一般貨物自動車運送事業の営業所に関する具体的な要件を中心に、審査で見落とされがちな注意点や、申請前に準備すべき書類なども含めて詳しく解説します。

一般貨物自動車運送事業における「営業所」とは?

まず「営業所」とは、事業の運営管理の中心となる拠点を指します。営業所では運行管理者や事務員が配置され、運送業務全体を統括する場所になります。

例えば事務作業を行う本社が大阪市内にあり、運送事業を行う場所が堺市内であった場合、堺市内の場所が営業所となります。

この営業所が適切でないと、事業全体の許可が下りない可能性があります。

倉庫や車庫などとは異なる役割を担っているため、設置場所・構造・契約内容に注意が必要です。

営業所に関する基本的な要件

運送業の営業所には、「場所」「使用権限」「面積」などの要件があります。それぞれ詳しく解説します。

市街化調整区域

まず第一に、都市計画法の市街化調整区域に運送業の営業所を設けることはできません。

市街化調整区域は、都市計画法に基づき、市街化を抑制するための区域として定められています。原則として、建築や開発行為は制限されます。

「市街化調整区域に100%運送業の営業を設置することが不可能か」と言うとそうではありませんが、管轄の自治体や運輸支局が許可を出さない可能性があり、営業所設置のハードルは非常に高くなります。

土地の候補地を探す段階で市街化調整区域は除外することが堅実です。

市街化調整区域かどうかはインターネットでも調べることが可能ですが、該当する市町村の都市計画課にと問い合わせることのが確実です。

用途地域と地目項目

営業所を設置しようとする土地の「用途地域」と「地目項目」にも注意が必要です。

用途地域とは、都市の健全な発展や環境の保護を目的に、都市計画法によって用途ごとに土地の利用を制限する区域のことをいいます。

用途地域で気をつけないといけないのが、「住居系用途地域」です。その中でも「低層住居専用地域」では、第1種低層住居専用地域ならば住居兼事務所しか設置できず、第2種低層住居専用地域では、2階以下かつ床面積の合計が150㎡以内の営業所しか設置できません。

地目項目で気をつけいないといけないのが「農地」です。運送業の営業所は農地に設けることができません。

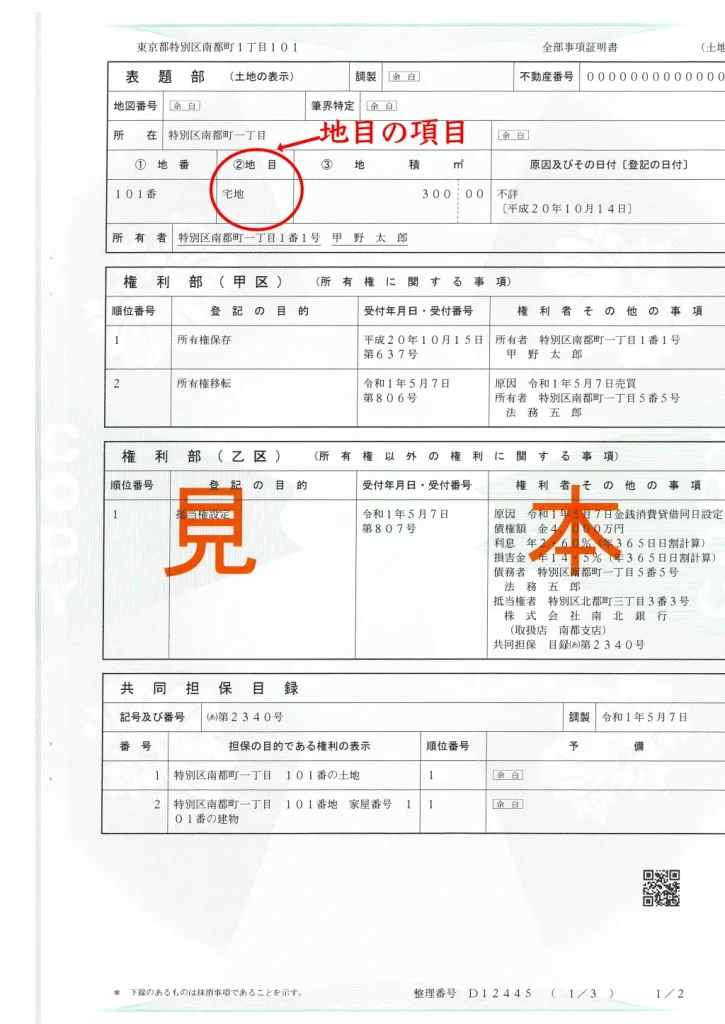

地目は土地の登記簿で確認することができます。

この「地目」が「田」や「畑」となっている土地であった場合、地目変更(農地転用)が必要になります。

一見、田んぼや畑に見えない土地でも、登記簿上の地目が田や畑であった場合でも許可はおりません。

実際の土地の見た目ではなく、登記簿上どうなっているかの確認が必ず必要です。

使用権限

営業所として使用する建物は、適法に使用可能であることが求められます。

建物は、許可や認可から2年以上は使用可能な状態が求められます。

賃貸借契約書の賃貸借期間が2年に満たない場合は、賃貸借契約書に自動更新の記載が必要です。

賃貸の場合は、契約書に「営業所として使用可能」である旨が明記されていることも必要となります。賃貸借契約書に「営業所として使用可能」の文言がなければ、別途、「使用承諾書」が必要となります。

物件によっては、居住用の建物や共同住宅であることから運送業の営業所として使用できないケースがありますので、注意しましょう。

面積や設備に関する要件

運輸支局の公示では、運送業の営業所の面積要件として、「業務遂行上適切な規模であること」、「適切な規模とはおおむね10㎡以上の占有できる広さをいう」とあります。

では、『営業所の面積が10㎡以上ないと許可が下りないか』というと、必ずしもそうではありません。

営業所の面積の10㎡というには目安であり、業務遂行できる設備があれば問題ありません。業務遂行できる設備には以下のものが該当します。

- 机・椅子(メーティングができるスペース)

- 固定電話

- FAX

- パソコン

- 書類を保管するキャビネット

申請時に固定電話の設置が間に合わなければ、携帯電話でも問題はありません。(管轄の運輸支局に確認は必要)

許可申請に必要な営業所関連書類

一般貨物自動車運送事業の許認可申請に関しては、以下の書類が必要になります。

- 土地の登記簿謄本

- 賃貸借契約書(賃貸や転貸借の場合)

- 使用承諾書(賃貸や転貸借の場合)

- 営業所の平面図・配置図

- 営業所の写真(外観、内観、標識など)

- 建物の用途地域証明書(都市計画課等で取得)

土地の登記簿は管轄の法務局で取得することが可能です。

建物の用途地域証明書は管轄の市町村の役所に証明書の発行を依頼します。(堺市の場合、証明書の発行には1枚につき、200円の手数料が必要です。)

よくある不許可・補正事例

営業所に関して、実際によくあるトラブルや補正指導の例を紹介します。

- 用途地域が住居系であった

- 地目項目が田であった

- 営業所の場所が市街化調整区域であった

- 賃貸契約書に「営業所使用可」の記載がなかった

- 内装が整備されておらず、営業所として機能していなかった

- 建物が共有名義だったが、他の共有者の使用承諾がなかった

- 賃貸であったが、実は転貸借契約であった

営業所の場所が農地であった場合、農地転用をしなければいけません。

農地転用(例えば地目を「田」から「雑種地」に変更)した場合、土地にかかる固定資産税が変わってきます。それにより、土地の所有者が農地転用を渋るといった可能性も考えられます。

賃貸する場合、運送業の営業所に使用する旨は必ず伝え、農地であった場合は農地転用を行うことが必要なことを理解しておくことが重要です。

契約前・申請前にやるべきチェックリスト

✅ 営業所の土地が市街化調整区域ではないか、用途地域が「低層住居専用地域」かどうか

✅ 登記簿謄本の地目の欄が、「田」「畑」になっていないか

✅ 賃貸借契約書が建物の使用目的が「事務所・営業所」になっているか

✅ 賃貸借契約書の契約期間が2年以上または自動更新の文言があるか

✅ 施設のレイアウト・設備が整っている(写真撮影済み)

✅ 必要書類が揃っている(用途地域証明書、配置図など)

一般貨物自動車運送事業の許認可申請を行政書士に依頼するメリット

営業所の要件確認や書類の整備は複雑で、誤解されやすいポイントが多いです。特に都市計画法や建築関係の規制については、専門家でないと判断が難しい場合もあります。

-

行政書士が代理で行うこと

- 営業所物件の事前調査

- 不足書類の案内と取得サポート

- 管轄運輸支局との事前相談や補正事項の調整

- 書類作成と提出代理

一般貨物自動車運送事業の許認可申請には、専門的な知識を多く必要とし、管轄の運輸支局との調整も多く発生します。

行政書士に依頼することにより、難しい手続きや調整はお任せすることができ、手続きのミスや二度手間を防ぐことができます。

まとめ

一般貨物自動車運送事業の許可取得において、営業所の要件は非常に重要な要素です。物件の選定から契約、設備の整備まで多くのチェックポイントがあります。

事前にしっかりと調査・準備を進め、スムーズに許可を取得できるようにしておきましょう。不安な方は、早い段階で行政書士に相談することをおすすめします。