士業ホームページを作ったけれど、「検索しても出てこない」「アクセスが伸びない」という悩みを抱えていませんか?

それは、ホームページの「SEO対策(検索エンジン最適化)」が十分にできていない可能性があります。

実は、士業にとってSEOは難しいようでいて、記事投稿の積み重ねによって確実に成果を出せる分野です。

この記事では、SEOの基本から、士業が記事投稿で差をつける具体的な方法までをわかりやすく解説します。

士業ホームページにSEOが必要な理由

士業の集客では口コミや紹介による依頼が多い一方で、実際には多くの依頼者がGoogle検索を通じて専門家を探しているのも事実です。

たとえば、「建設業許可 行政書士 ○○市」「助成金 専門家 ○○市」「相続税 相談 専門家」などの検索から、事務所のサイトが検索されれば、見込み客との出会いのチャンスとなります。

一方、SEOを意識せずホームページを作っただけでは、「自分の悩みを解決してくれる専門家」を探している方に見つけてもらえるチャンスは低くなると言わざるを得ないでしょう。

つまり、SEO対策とは「見つけてもらうための準備」であり、士業の集客の第一歩なのです。

記事投稿がSEOに効果的な3つの理由

士業ホームページのSEOを強化するうえで、最も重要なのが継続的な記事投稿です。

その理由を3つに分けて解説します。

ユーザーの悩みを解決できる

Googleは「Googleが掲げる10の事実」という行動指針を公開しており、その中で「当初からユーザーの利便性を第一に考えてきた」と明言しています。

つまり、Googleは「ユーザーにとって有益な情報を提供するサイト」を高く評価していると考えられます。

士業は専門職であり、それぞれの士業がそれぞれの分野で専門的な知識を持っています。

その分野で困っているユーザーのニーズに応えられるコンテンツを増やすことが、ユーザーの悩みを解決できる機会を増やすことになります。

したがって、士業のような専門職こそ、記事投稿によるSEO対策は向いている業種と言えます。

記事数が多く、テーマが明確なサイトほど「専門性が高い」と認識されやすくなります。

定期更新が“生きているサイト”と判断される

最終更新が1年以上前のサイトより、最近更新されたサイトのほうが信頼されやすい傾向があります。

常に更新しているサイトの方が、最新の情報を提供している可能性が高いわけですから当然のことでしょう。

ホームページを作っただけで放置しているサイトは、ユーザーや見込み客から見つけてもらえる機会を失っているということです。

1週間に1度は更新、最低でも1ヶ月に1度は更新するようにしましょう。

検索キーワードの幅が広がる

記事投稿は、一つの分野でもさまざまなキーワードで行うことが可能です。

例えば、「相続」という分野だけでも「遺言書」「遺留分」「法定相続と血縁相続」など、さまざまなキーワードで記事を作成することが可能です。

相続で困っている方でも、人によって抱えている悩みはそれぞれ違います。

「遺言書」で悩んでいる方もいれば、「相続人」のことで悩んでいる方もいるでしょう。

そういった悩みを抱える方は、自分の悩んでいるキーワードで検索するため、多くの検索キーワードで記事を作成することにより、自サイトがユーザーの目に留まる可能性が高くなるのです。

士業向けSEO記事の書き方の基本

記事は、「検索ユーザーの疑問に答える内容」であることが最も重要です。

士業の存在価値は、専門的な知識を提供するだけでなく、依頼者の複雑な問題に対して最適な解決策を示し、寄り添いながら問題解決をサポートすることにあります。

士業が提供する情報ですから、SEO対策は別として、「ユーザーの問題解決につながる内容」でなければなりません。

そういったことを前提として、SEO対策の観点からも、以下のポイントを押さえることが重要です。

タイトルにはキーワードを入れる

重要なキーワードは、タイトルの前半に入れるようにしましょう。

これは、検索エンジンの仕様上、タイトルの後半が省略されることがあるためです。

また、タイトルの前半にキーワードを置くことで、サイトを訪れたユーザーの目に留まりやすくなり、記事を読んでもらえる可能性が高まります。

例えば、「建設業許可 要件」というキーワードで記事を書く場合、「建設業許可の要件とは?最新事例をもとに行政書士がわかりやすく解説」などのように、キーワードをタイトルの前半部分にもってきます。

人間が1秒間で読める文字数は、だいたい10文字前後と言われています。

最初の10文字にキーワードを入れることにより、「何について書かれたものか」を見た瞬間に把握してもらうことができるわけです。

専門用語をわかりやすく説明する

士業の記事は、どうしても専門的な内容になりがちです。

法律や判例を引用する場面も多いため、難しい用語には「誰にでもわかる説明」を添えることが大切です。そうすることで、専門知識がない人にも理解しやすい記事になります。

ブログの書き方として「中学生でもわかるように書く」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

専門用語を避けられない場合でも、わかりやすい説明を加えるだけで、ぐっと読みやすい文章になります。

見出し(h2・h3)にもキーワードを散りばめる

見出しには、読者が知りたい内容を要約するようにキーワードを入れましょう。

見出しは「タイトルの答え」になるように設計すれば、読者はストレスなく読むことができます。

タイトルと見出しの内容に一貫性がなければ読んでいる方が戸惑ってしまいます。

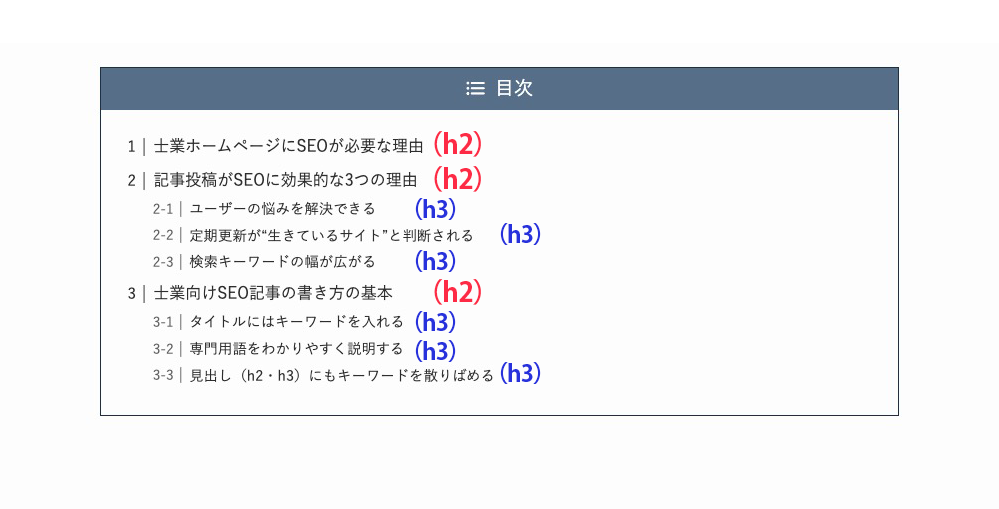

ブログの見出しは「h2」から「h6」までを使います。

「h1」はタイトルで使用していますので、見出しには使用しません。また、「h1」は1記事の中で1つだけしか使用してはいけません。

ただし、見出しの「h2」から「h6」は1記事の中で何度使用しても構いません。

- 「h1」=タイトルに使用

- 「h2」見出し=書籍でいう目次

- 「h3」子見出し=h2の内容の細分化の見出し

- 「h4~h6」=さらに細かい分類や補足

見出しには「入れ子構造」というルールがあります。

もっとも大きい見出しが h1、そこから順に h2 → h3 → h4 → h5 → h6 のように階層が下がっていきます。

記事を作成するときは、

- h1:記事全体のタイトル(1ページに1つだけ)

- h2:大きな項目(章)

- h3:h2の中の小項目

というように、見出しの階層が正しく入れ子になるように設定しましょう。

この記事の場合ですと、「記事投稿で差をつけよう!士業ホームページのSEO対策入門編」がh1で目次は以下のような構造になっています。

SEO効果を高める記事構成と内部対策

記事を書く際には「構成」も重要です。

以下のテンプレートを意識すると、SEOにも読みやすさにも優れた記事になります。

【基本構成テンプレート】

- 導入文

→ 読者の悩みや疑問を提示 - 結論・要点の提示

→ 記事の方向性を明確に - 詳細解説(見出しごと)

→ 図解・事例・注意点など - まとめ・行動喚起

→ 「詳しくはご相談ください」などで締める

【内部対策のチェックリスト】

| 項目 | 対策内容 |

|---|---|

| タイトルタグ | 32文字以内で主要キーワードを先頭に配置 |

| メタディスクリプション | 120〜140字で記事内容を簡潔に説明 |

| URLスラッグ | 英数字で短く(例:/kensetsu-kyoka/) |

| 見出し構造 | h2→h3→h4 の階層構造を守る |

こうした内部SEOの積み重ねが、Googleからの評価を高めます。

まとめ

『とりあえずホームページは作ったけど何もしていない』『長い間記事の投稿はしていない』という事務所もいらっしゃるかと思います。

士業ホームページにおける記事投稿は、単なるブログ更新ではなく、信頼と顧客を同時に育てるマーケティング施策です。

- 記事投稿はSEOの土台

- 専門性と地域性を活かしたキーワード選定が重要

- 継続更新が信頼を生む

記事を増やすほど、Googleがあなたの専門分野を理解し、見込み客に表示されやすくなります。

つまり、「書けば書くほど資産になる」のがSEO記事投稿の強みです。

士業事務所のホームページ作成代行を承っております

勝浦行政書士事務所では士業事務所のホームページ作成サポートを行なっております。

WEBデザイナーとしても活動している経験を活かし、士業事務所の信頼性を伝えるホームページ作成をサポート致します。

ご興味のある方は、画像から詳細をご確認ください