深夜酒類提供飲食店営業とは、主に深夜(午前0時以降)にお酒を提供する飲食店の営業形態を指します。

深夜とは風俗営業法13条で「午前0時から午前6時までの時間」と定義されています。

日本では、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって、深夜に酒類を提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

「深夜酒類提供飲食店」という言葉の通り、深夜にお酒を提供する飲食店に必要となる届出ということは分かりますが、深夜にお酒を提供する全ての飲食店において届出が必要になるものではありません。

「届出が必要になる飲食店」と「必要ではない飲食店」の違い、

また、深夜に酒類を提供する飲食店を始めたい場合、どのような手続きが必要にあるのかを解説します。

届出が必要な飲食店の条件

深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となるのは、以下のような条件を満たす飲食店です。

- 主に酒類を提供する飲食店(居酒屋やBarなど)

- 午前0時以降も営業を続ける

- 接待行為を行わない(接待を行う場合は「風俗営業許可」が必要)

例えば、午後11時までの営業であればこの届出は不要ですが、午前0時を超えて営業する場合には必須となります。

接待行為を伴う場合(キャバクラやホストクラブ)は風俗営業法の1号営業許可を取得する必要がありますので、「深夜酒類提供飲食店営業届」で営業することはできません。

届出が必要な飲食店の例は、「居酒屋・焼き鳥屋・立ち飲み屋・ダイニングバー」など、主にお酒の提供をメインとする飲食店が該当となります。

届出が不要な飲食店の条件

深夜酒類提供飲食店営業開始届が不要となるのは、以下のような条件を満たす飲食店です。

- 通常主食と認められる食事メインの業態

- 深夜(0時から6時)には営業しない

通常主食と認められる食事メインの業態は、例えば「ラーメン店」「ファミリーレストラン」「お好み焼き屋」など、社会通念上、お酒の提供をメインととするのではなく、食事(米飯類、パン類、めん類、ピザ、お好み焼きなど)の提供をメインとする業態です。

これらの食事メインの業態であれば、深夜帯でお酒の提供をしていても「深夜酒類提供飲食店営業届」の提出は不要です。

深夜(0時から6時)には営業しないとは、例えば、居酒屋で17時開店23時閉店のように、お酒の提供をメインとする業態ではあるが、深夜帯には営業しない場合が当てはまります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は管轄の警察を通じて公安委員会に届出る必要があります。

届出の手続きの流れは以下のようになります。

飲食店営業許可を取得していること

必要書類の準備や店舗の配置確認

窓口は生活安全課

届出を受理されたからといってすぐに深夜酒類提供はできません。営業開始は届出受理の10日後からです

「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は店舗の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出する必要があります。

深夜酒類提供の営業ができるのは、届出の受理の10日後。

届出が受理されたからといって、すぐに営業できるわけではないため注意しましょう。

必要となる書類

「深夜酒類提供飲食店営業開始届」に必要となる書類は以下のものです。

- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届書

- 営業の方法

- 図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)

- 周辺図

- メニュー等営業内容のわかるもの

- 飲食店営業許可証写し

- 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)

- 建物使用承諾書(賃貸人の深夜営業に関する承諾)

- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)

- 法人の場合:定款の写し・登記事項証明書

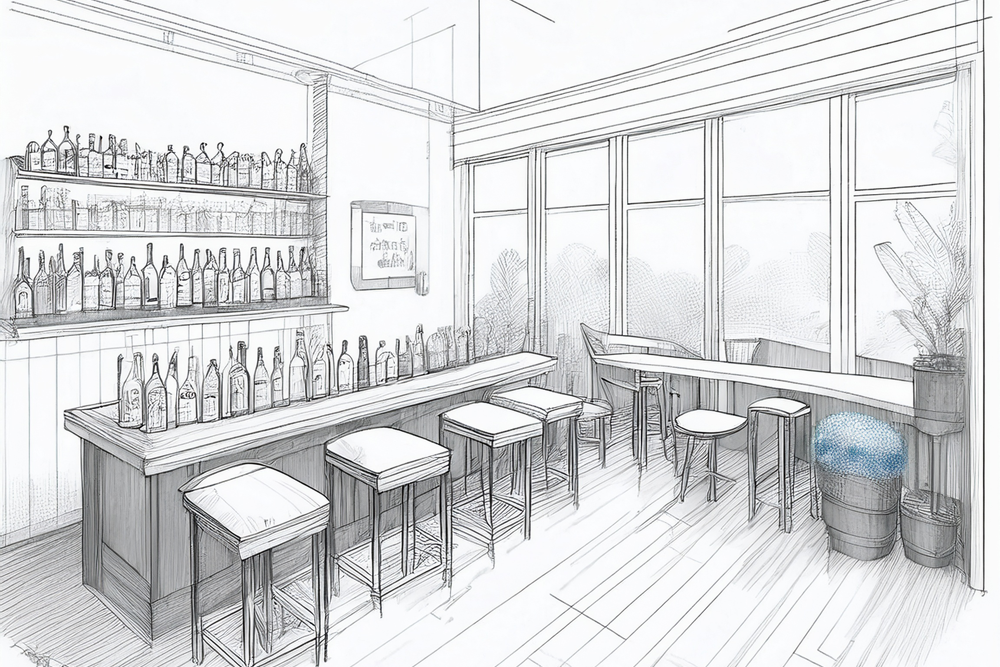

店舗の設備要件

店舗の設備についても基準の要件を満たしていなければなりません。

- 客室の床面積は1室あたり9.5㎡以上であること(客室が1室のみの場合は制限なし)

- 客室の見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上のもの)を設けないこと

- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

- 客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと

- 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以上あること。

- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造設備を有すること。

- ダンスをするための構造設備を設けないこと。

客席の床面積は1室あたり9.5㎡以上ないといけませんが、客室が1室のみの店舗では制限がありません。

barのVIP席や居酒屋の個室のように客用個室がある場合、1部屋あたりの床面積は9.5㎡以上必要となります。

客室の見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上のもの)の具体例には、「パーテーション」「カーテン」「観葉植物」「カウンター」「背の高い椅子」などがあります。

20ルクスの明るさは、一般的に「10m先の人の顔や行動が識別できる程度の明るさ」と言われています。

携帯のアプリでも照度を測るものがありますが、精度にばらつきがあるため、照度計を使用して測定すると安心です。

深夜酒類提供飲食店営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」の基づいています。

無届での営業や、届出に虚偽の内容があると、「50万円以下の罰金」や「最長で6ヶ月間の業務停止」の罰則を受けることになります。

場所の要件

深夜酒類提供飲食店営業はどこでも営業できるわけではありません。

都市計画法の用途地域が問題になってきます。

深夜営業できない場所

- 第1・2種低層住居専用地域

- 第1・2種中高層住居専用地域

- 第1・2種住居地域

- 準住居地域

- 田園住居地域

深夜営業可能な場所

- 商業地域

- 近隣商業地域

- 工業地域

- 準工業地域

各自治体の条例によって要件は異なるため、店舗を借りる前に深夜営業が可能な地域であるのか確認することが重要です。

大阪府の深夜営業規制地域

- 第1・2種低層住居専用地域

- 第1・2種中高層住居専用地域

- 第1・2種住居地域

- 田園住居地域

(注)第1・2種中高層住居専用地域及び第1・2種住居地域において営む営業または作業で、その場所の主たる出入口が、国道または主要地方道などで知事が告示で指定する道路(指定道路)に面する場合は除外されます。

まとめ

深夜酒類提供飲食店営業を行うためには、「設備の要件」「場所の要件」「必要な書類」などクリアしなければならない要件が多くあります。

専門的な知識やスキルが必要になるものも多いため、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は専門家のサポートを受けると安心です。

特に、出店できない地域に店舗を借りてしまい、その場所では営業できないとなってしまっては大変です。

出店予定の場所が深夜営業規制のエリアではないかは必ず確認する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業届サポートは勝浦行政書士事務所にお任せください

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。

届出に必要な図面の作成は多くの手間と時間を必要とします。

手続きの不備や遅れが原因で開業スケジュールが狂ってしまうことも…。

そんなお悩みは、行政書士にお任せください!

許認可手続きの専門家が、スムーズかつ確実に開業準備をサポートします。

- 飲食店営業許可の申請サポート

- 必要書類の作成・提出代行

- 保健所や消防署との調整代行

- 深夜酒類提供飲食店営業届の提出支援

開業準備に専念できるよう、複雑な手続きを丸ごとお手伝いいたします!

まずはお気軽にご相談ください。